|

A/H1N1インフルエンザについて、2009年6月11日にWHOがパンデミックとなったと宣言してから未だ1年も経っていない。しかし、現在、北半球と南半球で発生している地域は限定されている。

この5月から南半球では初冬に入り、インフルエンザシーズンを迎えている。南半球では、昨年の冬に、既にA/H1N1インフルエンザの洗礼を受けているため、ある程度の集団免疫が獲得されている。またワクチンも積極的に接種されている。現在使用されている季節性インフルエンザワクチンにはA/H1N1が加えられている。

そうした理由から、南半球では昨年のような大流行は起きないと筆者は考えている。しかし、オーストラリアやニュージーランドの保健省では、昨年の北半球で9月から初冬に流行したことから、この冬も相当早くから流行するとの危惧を抱いていた。そして通常よりも2ヶ月は早い3月頃から流行が始まる危険性を国民に警告し、ワクチンの早期接種を勧めてきた。

しかしながら5月中旬の時点で両国においてA/H1N1インフルエンザの流行の兆しはなく、筆者はもしかすると、例年よりもインフルエンザの流行は小規模で終わるような予感を抱いている。南半球におけるインフルエンザの流行状況は、その半年後にシーズンが始まる北半球における流行とその対策にとって重要な情報となっている。

また最近、WHOをはじめ各国では、昨年のA/H1N1インフルエンザ対策の検証が行われている。

特に、その病原性の低さにも関わらず、ハイリスクのインフルエンザと同等の対策を初期に行ったわが国の検証委員会の結論は注目に値する。検証委員会の委員には政府機関とは関係のない外部の識者が加わっているが、インフルエンザおよび新型インフルエンザに精通している人々ではないため、論議はどうしても表層的に終始している感がある。

そうした中で、「日本での死者数は非常に少ない。したがって、日本における初期の水際対策、さらに休校などの対策等は意義があったのではないか」という厚労省関係者の意見が、時おり報道に載せられている。

死者数と入院患者数は厚労省の関連ウエブに掲載されている。しかし、筆者は、その表現される数値が十分な科学的データとはなりえないと考えている。それゆえ、日本におけるA/H1N1死者数が海外よりも桁違いに少ないとする国の関係者の意見を疑問視している。

表3に海外主要国の死亡率をまとめてある。資料はヨーロッパCDC(疾病管理センター)および各国保健省ウエブサイト等から得たが、発表時期は2010年2〜4月にわたっていて、現在では多少の誤差が生じている可能性はある。

この中で死亡率が最も高いのは米国で、最も低いのは中国であり、続いて日本が二番目に低いことになっている。

米国の死亡率が異常に高い理由は、「実際の死者数は評価されておらず、一定地域のデータをもとにした推定値であること」、さらに「A/H1N1による死者の定義が、間接的死亡も含まれている可能性があること」である。他方、わが国の場合、A/H1N1に感染していたと推定されても、死亡原因が元々の基礎疾患であると医療機関が判断した場合には、必ずしも国には報告されない事例が多かったと推定される。A/H1N1に起因したと判断すると、マスコミ発表が必要になり、家族はそうした事態を避ける傾向にある。基礎疾患が重症化しておれば、A/H1N1インフルエンザ感染が疑われても、インフルエンザ迅速キットでA型インフルエンザの診断以上の詳細検査(PCR検査)は敢えて行わないだろう。わが国ではそのような事例が多かったと考えられる。

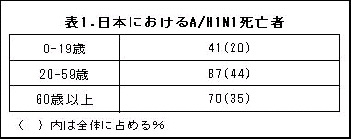

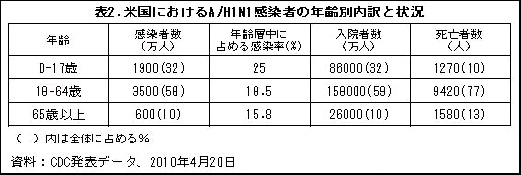

年齢別死亡数の全死亡数に占める割合を米国のそれと比較すると、日本の場合、若年層(0〜19歳)が全体の20%、高齢者層(60歳以上)が35%と、米国の若年層(0〜17歳)10%および高齢者層(65歳以上))13%に比較して異常に高い(表1と表2)。

その原因は、中間年齢層の死亡者数が少ないことである。上述したように、成人における重症基礎疾患を保有していた層の、A/H1N1感染による病状悪化による死亡例は、完全に報告されていたわけではない。そのため、わが国の成人層のA/H1N1死亡者数は、米国に比較して極端に少なくなっている可能性がある。

米国での若年層の死亡例は、報告義務があることから、かなり正確な数値と判断される。もし死亡者全体の中での若年層の占める死亡率に差がないとしたなら(A/H1N1インフルエンザの特性として)、日本の場合、全体の死者数が若年層の死者数に比較して少ないことが原因で、若年層の死亡率が見かけ上高値となっている可能性がある。

同じことが高齢者層でも考えられる。

そのため筆者は、日本の若年者層の死亡率を米国と同じく全体の10%、また高齢者層の死亡率を全体の13%になるように、全体の死者数を補正してみた。若年層の死亡率で補正すると全体の死者数は198人から396人、高齢者層の死亡率で補正すると534人となる。人口100万人あたりの死者数は厚労省発表の1.52人から3〜4.1人と増加する。(表3最下部のセルを参照)

この補正値から考えると、米国のような複雑な人種構成がなく、社会的階層格差がなく、そして公衆衛生的整備が先進的な、日本を含めた各国での死亡率はほぼ類似となる。米国の場合も、白人社会に限定した数値ではほぼ同じになる可能性が高い。なぜならマイノリティーでの発症率と死亡率は2〜数倍高いとの報告がされているからである。

もちろんこれらの統計データに誤差はつきものと思うが、桁を越えた違いはないと思われる。

欧米先進国と日本の死者発生率が変わらないとしたなら、A/H1N1対策内容は死者数にそれほど影響しないということなる。機内検疫、早期からの抗インフルエンザ薬服用、休校や学級閉鎖、等の対策は国によって全く異なっていたからである。

さらに注目すべき点として、ネットや電話でパラメディカルが相談を受け付け、そこで診断が確定されると抗インフルエンザ薬を処方していた英国と、ドイツやフランス、北欧などのように抗インフルエンザ薬はあまり使っていなかった国との間での死亡率は変わらないことが挙げられる。

以上、説明したように、A/H1N1対策において、その死亡率から対策内容の妥当性の判断は難しい。異常なほどに厳格な対策を施した場合と、そうでない場合の死亡率には差がないと判断されるからである。

--- 外岡立人 (医学博士)

|